La carte postale de Jeannine Tisserandot

Allons, les Morvandiaux,

Chantons la Morvandelle !

Chantons nos claires eaux

Et la forêt si belle,

La truite aux bonds légers dans les roseaux fleuris

Et notre bois flottant qui vogue vers Paris

Il souffle un âpre vent

Parmi nos solitudes,

On dit que le Morvan

Est un pays bien rude,

Mais s’il est pauvre et fier, il nous plait mieux ainsi,

Et qui ne l’aime pas n’est certes point d’ici.

On veut la liberté dans nos montagnes noires

Nos pères ont lutté, pour elles et non sans gloire

Rêveurs de coups d’état, Césars de quatre sous

Les braves Morvandiaux se moquent bien de vous !

Chanson populaire du Morvan écrite en 1903 par Maurice Bouchor.

J’étais assise dans son fauteuil, tout à côté de lui. J’avais chaud, j’étais bien, tout était calme… Mon grand-père commença alors à me conter sa jeunesse.

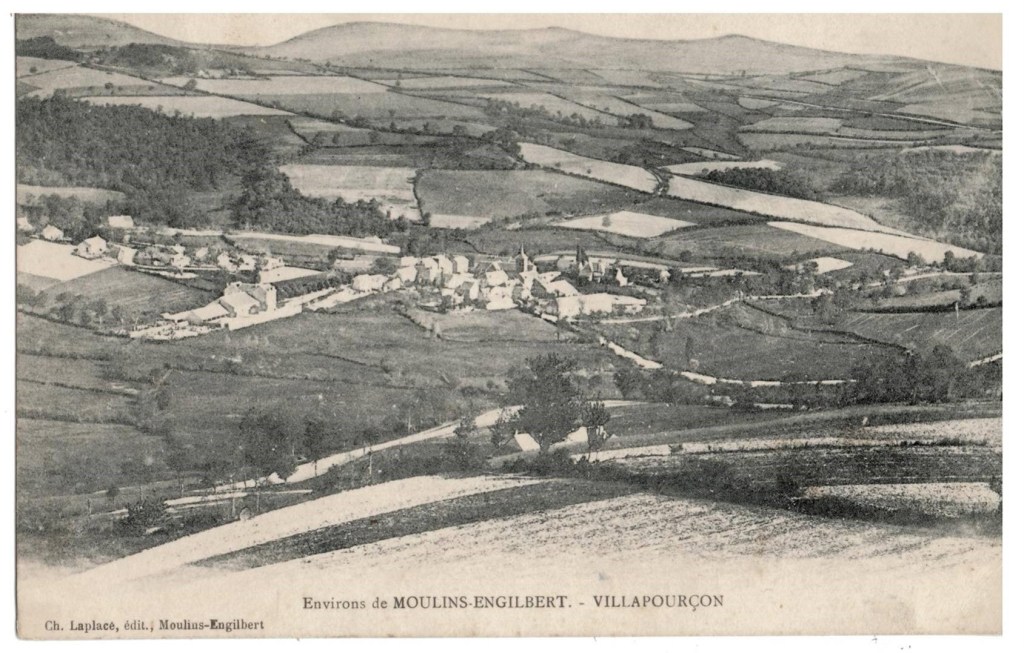

« Je suis né dans le Morvan, le 21 mai 1883, à 105 km de Dijon, au sein d’un hameau, Le Bouchet, qui appartient à la commune de Villapourçon située dans la Nièvre, à 22 km de Vandenesse, 17 km de Château-Chinon, 16 km de Saint Honoré les Bains et de Moulins Engilbert, 13 km de Luzy et de Saint Léger sous Beuvray, autant dire qu’à pied, avec son âne, il fallait compter, par beau temps, environ 4 heures pour se rendre à ces bourgs.

Le Bouchet est proche des plus hauts sommets du massif du Morvan, le mont Préneley, le mont Beuvray, le Haut-Folin. Les vents d’ouest qui viennent de l’Atlantique se heurtent à ces monts, qui servent de barrière et provoquent une pluie abondante sur la région…

C’est te dire qu’il pleuvait souvent, que les hivers étaient très rudes, longs et rigoureux, la bise piquante, la neige présente plusieurs mois par an. Les gelées pouvaient apparaître dès septembre et ne disparaître qu’à la première quinzaine de mai.

A cet hiver pénible, succédait un printemps court, suivi dès le mois de mai, de fortes chaleurs, au cours desquelles éclataient des orages violents, avec des averses de grêle très redoutées car elles saccagent les récoltes de foin, de seigle et d’avoine. Les rivières débordaient souvent…

Villarpourçon, situé dans une cuvette ouverte vers l’ouest et dominé par des bois touffus, s’appelait Villa Procorum au XIVe siècle. C’était à l’origine un domaine consacré à l’élevage du porc, qui se nourrissaient des châtaignes, des glands, abondants dans les épaisses forêts avoisinantes.

Les fermes étaient très isolées. La commune comptait et compte toujours, une soixantaine de hameaux disséminés sur les 50,4 km² qui forment son territoire…

La ferme de mes parents, comme toutes celles alentours, recouverte d’ardoises, basse et allongée, était coincée entre l’étable et la grange. On entrait par une seule porte qui surplombait trois marches de pierres sur lesquelles, enfant, j’aimais m’asseoir pour manger ma soupe. A côté de cette porte se trouvait une minuscule fenêtre que l’on n’ouvrait jamais. Les deux chambres étaient en enfilade.

Heureusement, l’eau n’était pas loin… Une mare se trouvait devant la maison.

La terre, granitique, était ingrate et mon père cultivait de l’avoine, du seigle et ramassait du foin pour ses quelques vaches. Il élevait aussi des porcs pour sa consommation personnelle et récoltait dans son jardin des choux, carottes, navets, poireaux, pommes de terre… Et bien sûr, il avait des poules et des lapins…

Je me souviens des châtaignes cuites dans la cendre de l’âtre, de festins composés de panades bien onctueuses, de potées odorantes, de soupes aux choux, du petit salé, du lard d’un blanc immaculé dont nous tartinions le pain pour le goûter, d’omelettes baveuses au lard ou aux champignons, de pommes rouges, savoureuses, que nous croquions avec des noix…

Je n’avais qu’un seul frère. Mes parents François et Françoise, âgés de plus de 40 ans à ma naissance, avait eu auparavant cinq enfants, mais ils étaient tous décédés en même temps, lors d’une épidémie de diphtérie. Mon père n’avait pas eu le temps d’aller à Château-Chinon réclamer l’assistance d’un médecin qui de toute façon était déjà débordé par l’épidémie et n’aurait pu arriver à temps.

La vie était rude mais nous n’étions pas malheureux, et nous étions autonomes, donc libres. Néanmoins, malgré un énorme travail, et des dépenses restreintes, les petits paysans comme mon père, étaient obligés de rechercher des revenus complémentaires.

Bien sûr, à cette époque encore, mon père regrettait la disparition du flottage du bois qui donnait autrefois à ses parents un revenu non négligeable…

Aussi, ma famille, comme toutes celles alentours, pour recevoir un revenu complémentaire régulier, a accueilli un « Petit Paris », Léon, un orphelin de la capitale, confié par l’assistance publique aux « nourrices d’accueil » qui recevaient en échange de leurs soins, un revenu fixe et un trousseau pour l’enfant. Malheureusement, ce trousseau avait un défaut : c’était le même pour tous si bien qu’on reconnaissait les « Petits Paris » de loin !

Certaines mères partaient, pour trois ans, dans de riches familles parisiennes, pour nourrir et élever les nouveaux-nés des bourgeois, mais ma mère était trop âgée pour cela et n’avait eu nulle envie de nous quitter…

Pour aller à l’école de Villapourçon, située à 3,5 km de notre maison, c’est à dire à près d’une heure de route à pied, nous n’avions que des bas en laine, des culottes courtes, la blouse bien sûr, notre pèlerine et des sabots… et en hiver, nous entendions les loups hurler dans le lointain. Nous ne traînions pas !

Léon allait à l’école avec nous, et comme nous, il travaillait aussi à la ferme. La seule différence c’est qu’à 14 ans, après son certificat d’études, il est resté employé comme « valet de ferme » pour aider le père.

Il a donc bénéficié du même traitement que nous, mais il avait de la chance… D’autres « Petits Paris » étaient placés dans des familles âpres au gain, qui les nourrissaient mal, les exploitaient voire les maltraitaient.

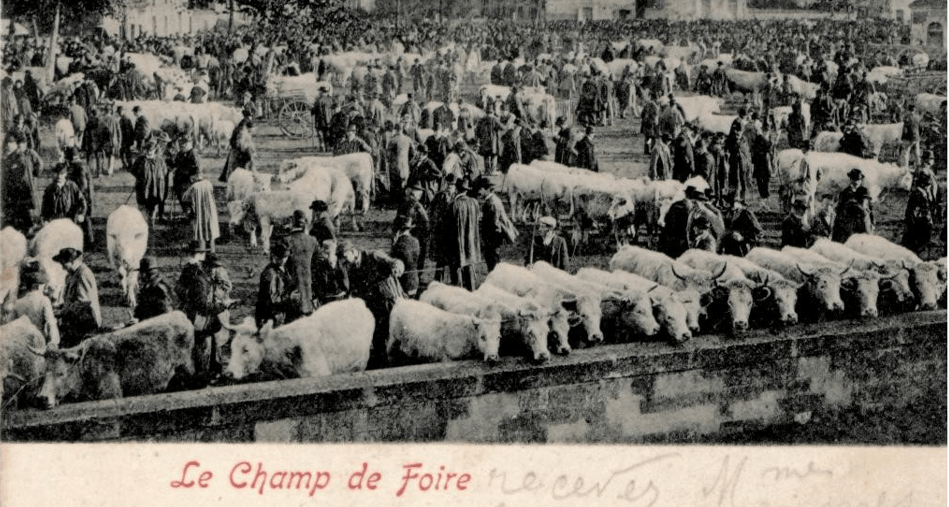

Une fois l’an, le premier mercredi de mai, nous montions au mont Beuvray, sur les pâtures, à l’emplacement de l’ancien oppidum des Éduens, Bibracte, pour assister à la foire aux bestiaux.

Des marchands, des artisans, apportaient également leurs produits et s’installaient au sommet, sous des baraques provisoires.

Pendant trois jours, les participants commerçaient, louaient des domestiques, signaient des contrats, et ensuite tout le monde faisait la fête, on dansait aux sons de la vielle et de la musette…

Le monument porte l’inscription suivante :

« À Jacques-Gabriel Bulliot, né à Autun le 20 janvier 1817, mort à Autun le 11 janvier 1902, président de la Société éduenne de 1861 à 1902, correspondant de l’Institut, qui sur le mont Beuvray retrouva et exhuma l’oppidum gaulois de Bibracte, capitale des Éduens au temps de Jules César, poursuivit avec un dévouement aussi constant que modeste de 1867 à 1895 ses travaux sur ce sommet et mérita la reconnaissance des Éduens et des savants.«

Chapelle Saint-Martin, construite en 1873 dont l’abside se superpose exactement à celle d’une chapelle romane du Xe siècle ayant elle-même succédé à un édifice paléo-chrétien et à un temple antique.

J’aimais bien l’école où j’apprenais le français qu’il fallait utiliser à la place du morvandiau parlé à la maison, mais mon certificat d’études primaires obtenu, mes parents, pour mon apprentissage, m’ont placé chez un paysan aisé qui avait besoin de main d’œuvre.

La vie n’était pas drôle à ce moment-là. Un travail physique, incessant, le patron qui donnait peu à manger, j’avais souvent faim. Je me souviens de ce jambon plein d’asticots que le maître avait jeté et que j’avais récupéré. Je me suis régalé !

Bref, dès que j’en ai eu l’âge, j’ai cherché à échapper à cette vie difficile et sans avenir, à quitter la terre, et j’ai postulé dans l’entreprise qui embauchait dans la région, la PLM, la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée.

Ma candidature a été retenue et j’ai été nommé à Tonnerre.

On était en 1900, au début d’un nouveau siècle, j’avais 17 ans, et cela n’a pas été facile de gagner Vandenesse pour prendre le train, de quitter tout ce qui m’était familier, de m’éloigner encore plus de ma famille pour aller rejoindre cette ville que je ne connaissais pas encore, dans laquelle je devais m’installer et, le plus rapidement possible, trouver une chambre à louer.

Mais j’étais heureux de travailler auprès de ces locomotives rapides qui roulaient déjà, en ce temps-là à grande vitesse, à 100 km/h… Leur technique me fascinait et elles étaient synonyme de progrès, de désenclavement des villages comme Villapourçon, d’une meilleure qualité de vie pour tous…

Il est tard, nous continuerons ce récit demain… »

A SUIVRE

Toutes les images sont issues d’une collection personnelle.

Bonjour, je m’appelle André Hausen et j’habite au Bouchet depuis deux ans. Je suis curieux de savoir à quoi ressemblait Le Bouchet autrefois, c’est pourquoi je suis venu sur le site MEMOIRE. Je suis en train de lire l’histoire « Je suis né dans le Morvan ». L’histoire se déroule au Bouchet. Mais qui était cette personne et où se trouve/se trouvait le petit lac ?

J’ai interrogé plusieurs personnes, mais personne ne peut Mes parents François et Françoise, avez-vous d’autres cartes ? Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait m’aider, ou même le nom de famille ?

Je vous remercie d’avance.

Cordialement Hausen A.

J’aimeJ’aime

Bonjour Monsieur Hausen,

Merci pour votre message.

Je l’ai transmis à Mme Tisserandot, auteure de l’article que vous avez lu dans « Le Jacquemart ».

Je suis certain qu’elle le lira avec attention et essaiera de vous apporter les réponses que vous espérez.

Bien cordialement,

Antoine Peillon

J’aimeJ’aime

Bonjour merci beaucoup pour votre reponse Cordialement Andre hausen

J’aimeJ’aime