La carte postale de Jeannine Tisserandot

Il semble que le charivari ait existé, sous une forme ou une autre, depuis l’antiquité, en France, mais aussi en Italie, en Grèce, en Turquie, en Europe centrale…

Au XVIIe siècle, le « charivari ordinaire », c’est « faire du bruit avec des tambours, des armes à feu, des cloches, des plats, des assiettes, des basins, des poêles, des poêlons et des chaudrons, faire des huées, des sifflements, des bourdonnements et des cris par les rues ».

A l’origine, le charivari, qui s’accompagnait souvent d’une « menée de l’âne », était une démarche symbolique des membres d’une communauté villageoise qui visait à sanctionner des personnes qui avaient enfreint les valeurs morales ou les traditions de cette communauté (manquements aux usages matrimoniaux ou dans l’exercice de la discipline au sein d’un ménage).

Des jeunes gens conduisaient par la bride un âne sur lequel on avait juché le « coupable » à l’envers, la tête tournée vers la queue de la bête. Tous les participants munis d’ustensiles de cuisine ou d’instruments sonores déambulaient en cortège dans le village en faisant le plus de bruit possible et en chantant :

Charivari va commencer,

Rues, maisons pour écouté

Apporté y vos ustensiles

Charivari…

Même si le charivari avait un caractère festif, sans agressivité excessive ni dommages corporels ou matériels, il restait pour les mis en cause, la marque du déshonneur et de la déchéance. Certains ont donc mal tourner par suite d’une réaction violente des personnes visées ou d’une intervention de l’autorité publique.

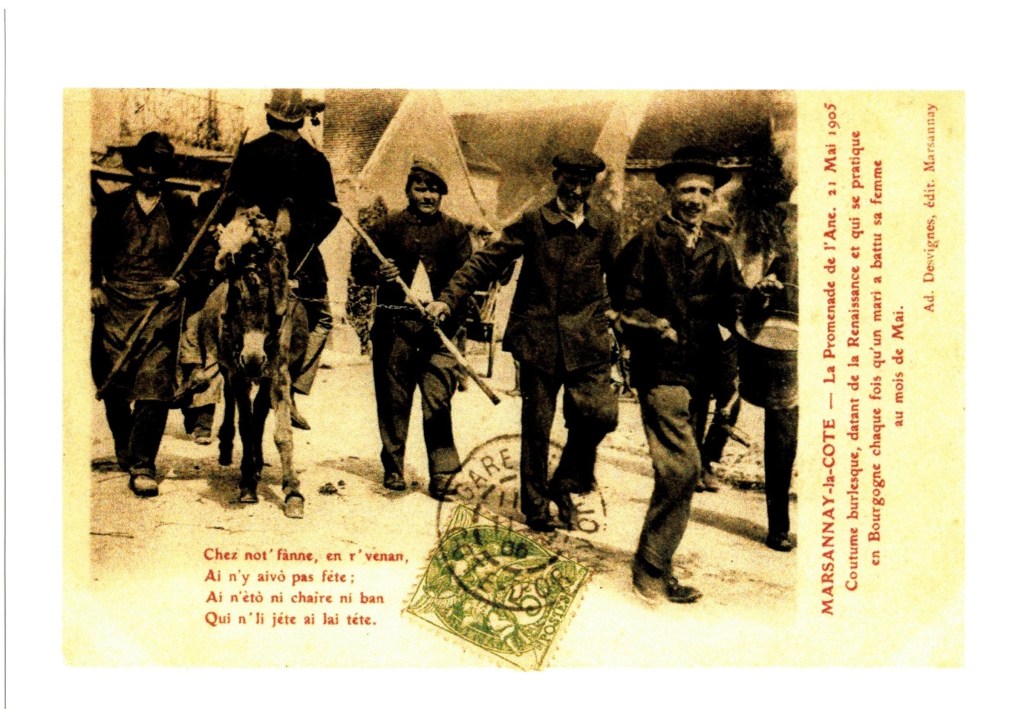

« La promenade de l’âne », mai 1905, à Marsannay-la-Côte (21). Collection particulière.

Ce sont les autorités religieuses qui les premières ont condamné les participants d’un charivari et ont cherché à les interdire. Pour Jean-Baptiste Thiers (1636-1703), ecclésiastique et théologien français, le charivari serait le fait « de la canaille et des gens de peu d’importance » soumis à « une observance superstitieuse et à un reste de l’ancienne idolâtrie ».

Les interventions des autorités civiles, elles, ne condamnaient pas le charivari en tant que tel, mais avait pour objet d’éviter les débordements, les excès, les désordres, les voies de fait. Lorsque des poursuites étaient engagées, c’est sur la base de l’article 479, alinéa 8, du Code pénal de 1810, punissant d’une peine de police de 3° classe « les auteurs ou complices de bruits, ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants ». Bien entendu, la justice était plus sévère en cas de voie de fait, de rixes ou – c’est arrivé – lorsqu’il y avait mort d’homme.

Au cours du XIXe siècle, les causes des charivaris évoluent et sont le plus souvent l’expression d’une critique, d’une hostilité sociale et politique. Ils sont utilisés pour dénoncer des attitudes et des actes jugés néfastes à la vie de la cité ou à l’intérêt général, ou pour régler les problèmes des « dominants », bourgeois ruraux d’une part et d’autre part manouvriers, petits fermiers. Ceci a accentué, de la part des autorités, la crainte d’atteintes à l’ordre public, donc la sévérité des juges. Toute réunion dans la rue, surtout de nuit et en présence de bâtons ou d’armes, finit par être qualifiée « d’assemblée illégitime ».

« Il importe également de prévoir et de prévenir l’abus qu’en certaines circonstances on pourroit faire des charivaris comme moyen de réunion », ce qui traduit la crainte de manifestations politiques… (Mémorial administratif du département de la Côte-d’Or). C’est surtout lors des crises politiques ou économiques, pendant la monarchie de Juillet, ou sous le Second Empire, que les édiles ou les fonctionnaires expriment ces préoccupations.

A cette période, le charivari est donc devenu un instrument de contestation et d’opposition politique. Après la Révolution de 1830, puis au moment de la séparation des Églises et de l’État, ce sont des prélats, mais surtout les autorités civiles comme les préfets, les procureurs, policiers, percepteurs, ou les hommes politiques, les députés, qui sont visés par des manifestations populaires.

Citons le cas d’Adolphe Thiers, historien et journaliste libéral à la fin de la Restauration qui a participé à la chute de la dynastie et à l’avènement de Louis-Philippe qu’il soutenait, ce qui lui a valu d’être député et ministre. Lors d’un passage à Aix-en-Provence (13), il est accueilli par un charivari au bruit de carillons, de cornets et d’instruments de cuisine par « des hommes du peuple » qui crient « A bas Thiers ! A bas le traître M. Lafitte ! A bas le Séide du juste milieu », afin de condamner son opportunisme politique.Le même accueil lui était préparé à Roquevaire (13), auquel il échappa grâce à la vitesse de ses chevaux, mais qu’il subit à Brignoles (83), puis à Marseille (13)…

A la fin de 1932, parait un nouveau quotidien politique et satirique de 4 pages, Le Charivari, d’un prix abordable, dont le succès initial témoigne de la fonction politique des charivaris… Après quelques années, l’attentat visant le roi sert de prétexte aux nouvelles loi muselant la presse. Pratiquant l’amalgame, Thiers déclare : « Il n’y a rien de plus dangereux que les caricatures infâmes, les dessins séditieux… Il n’y a pas de provocation plus directe aux attentats… » Sous le règne de Louis-Philippe, Le Charivari subit vingt procès et finit par disparaître en 1937.

Par ailleurs, on peut retrouver l’usage de ce moyen de contestation traditionnel tout d’abord chez nos cousins du Québec, mais aussi en Europe (Espagne, 2013), au Chili, sous Pinochet, où il incarne « la voix du peuple », en Algérie, à l’initiative de l’OAS, puis en 2019, au Maroc en 2017, au Gabon en 2019, au Burkina Faso et au Sénégal en 2022… La liste n’est pas exhaustive.

En France, si les promenades sur l’âne ont disparu après la Deuxième Guerre mondiale, des noces parodiques, avec déguisements, ont continué a être organisées, comme celles, bien médiatisées, de Thierry Le Luron et de Coluche, en 1985.

Dans le domaine politique et syndical, avec les évolutions économiques, démographiques et culturelles, des formes organisées de contestation ou de lutte ont succédé aux manifestations spontanées qui avaient lieu auparavant.

Dans son ouvrage Charivaris et menées de l’âne : Rites et fonctions (Éditions de l’Armançon, 2013), dont je me suis largement inspirée pour écrire ce texte, Jean Bart, habitant de Marsannay-la-Côte (21), écrivain et professeur honoraire à la faculté de droit et de science politique de Dijon, constate « qu’il est difficile de savoir quand les charivaris ou menée de l’âne ont vraiment disparu ».

Néanmoins, si les promenades sur l’âne ne se rencontrent plus, du fait surtout de la libération des moeurs, on a vu réapparaître les défilés populaires, bruyants, accompagnés de ce que l’on nomme maintenant « casserolades », qui ne sont qu’une reprise des anciens charivaris. À chaque fois que la volonté populaire, celle du plus grand nombre, est bafouée par un pouvoir qui voulait réduire les droits élémentaires des travailleurs, ou lors des périodes d’atteinte à la démocratie, le charivari renaît.

En 2016 déjà, l’adoption de la loi Travail de la ministre Myriam El Khomri a provoqué un mouvement national de grèves et de manifestations conduisant le gouvernement de Manuel Valls, faute de majorité à l’Assemblée nationale, à engager sa responsabilité au titre de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Des « Casseroles debout », ont alors été organisées dans 350 villes, dès 19h30, afin de faire un maximum de bruit.

Les casserolades sont réapparues cette année, tout en prenant de l’ampleur, lors du mouvement contre la réforme des retraites. Là aussi, la démocratie a été bafouée puisque aucun vote n’a pu avoir lieu à l’Assemblée nationale et que le chef de l’État et son gouvernement n’ont pas voulu entendre la voix des manifestants qui ont représenté, selon les sondages, jusqu’à 70 % de la population.

François Ruffin, député, a proposé que les Français s’installent à la fenêtre avec sifflets ou casseroles, en scandant le slogan « Macron démission », tous les lundis dans leurs villes et villages, à 20h49 et 3 secondes.

Le lundi 3 avril, plus de 2000 personnes participaient à Nantes à un concert de casseroles. La semaine suivante, Emmanuel Macron promulgue la loi puis annonce une allocution télévisée le surlendemain, 17 avril, à 20 heures, déclenchant un appel à des concerts de casseroles à la même heure, lesquels sont constatés devant environ 400 mairies et préfectures, deux lundis de suite, à 20 heures.

Depuis, à chacun de leur déplacement, chef de l’Etat et ministres sont accueillis par des concerts de casseroles qui peuvent parfois les obliger à modifier ou annuler leurs activités.

Des préfets ayant émis des arrêtés interdisant les rassemblements avec des « dispositifs sonores amplificateurs de sons portatifs », certains manifestants se sont vus confisquer leurs casseroles. Néanmoins, la justice a souvent suspendu ces arrêtés tout comme ceux qui interdisaient les rassemblements.

La casserolade, comme le charivari aux siècles derniers, est une réaction spontanée, un moyen d’expression pacifique, la protestation des « gens qui ne sont rien » lorsqu’ils se révoltent contre une atteinte à leurs droits fondamentaux et à la démocratie.

Aujourd’hui comme hier, on se heurte à l’arrogance des dirigeants et, actuellement, à celle du chef de l’État, chef d’un parti que l’on peut qualifier « du juste milieu », qui a déclaré dernièrement que « si on est dans une société où on n’écoute que les gens qui veulent faire du bruit pour couvrir des paroles, on ne s’en sort pas »…

Mais peut-on gouverner longtemps, et de façon autoritaire, en contournant les institutions, et sans l’adhésion des citoyens, sans écouter la « voix du peuple » ? Il faut, pour avoir la réponse à cette question, interroger l’histoire de France.

Charivaris ou casserolades, comme l’on veut, moyens d’affirmer la volonté du peuple depuis l’antiquité, malgré les intimidations du pouvoir, ne sont pas prêts de disparaître.

Jeannine Tisserandot